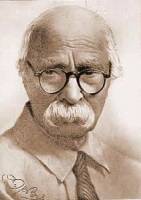

09:00 В рубрике «Они прославили свой край». Степан Нефедов (Эрьзя)

Родился Степан Нефедов в селе Баево Алатырского уезда в крестьянской семье в 1876 году. С 14 лет работал в артелях, изготовлял иконы и расписывал деревенские храмы. В Алатыре, где поселились родители, в 1900году исполнял декорации к любительскому спектаклю, был замечен просвещенными людьми местного общества.

В1901 году поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В 1906 году отправился в Италию. Принял псевдоним «Эрьзя», желая утвердить имя своего народа в мировой семье человечества. Быстро овладел навыками обработки металла, рубил свои вещи прямо на колене, без предварительных эскизов и моделей и без помощи ремесленников, которые, как правило, переводили замыслы скульпторов в материал. Статуя Иоанна Крестителя для храма города Специя сделала его имя известным в профессиональных кругах. Доминировала в его искусстве религиозная тематика. Распятия, страдающий Христос были основными темами, создаваемых им голов и фигур.

В 1909 году в Венеции была показана композиция Эрзи «Последняя ночь перед казнью» (бетон), она сохранилась. Высокий внутренний накал работы, страстность исполнения дали основание окрестить Эрьзю «Русским Роденом».

В 1910 году переехал во Францию. Благодаря триумфам на выставках в Венеции, Ницце, Мюнхене, произведения Эрьзи были закуплены музеем Ниццы, частными коллекционерами.

В 1913 году в Париже состоялась его первая персональная выставка. Значительный коммерческий доход давали Эрьзе портреты, которые он делал с невероятной быстротой, лучшие из них «Портрет Марты» (1912г., цемент), «Автопортрет» (1912 г., бронза), «Норвежская женщина».

Весной 1914 г. возвратился в Россию по приглашению городских властей Алатыря, предложивших ему создать свой музей, но с началом первой мировой войны он был призван в армию. Служил санитаром в одном из московских военных госпиталей, не оставляя занятий скульптурой («Боярыня С.В. Федорова 2-я» (1915 г., мрамор).

В Екатеринбурге преподавал в созданной им художественной школе (1918-1920). Недолго работал в Москве, затем на юге (в Геленджике), в Батуми, Баку (1921-1925), где также преподавал и участвовал в художественных начинаниях новой власти.

Впервые обратился к дереву. Портреты Руставели, Церетели, А. Чавчавадзе потеряны, но об их стилистике можно судить по уцелевшим работам «Летящий», «Материнство», (1922 г.).

В 1925 году снова в Москве, поселился в мастерской уехавшего из СССР С. Коненкова. Участвовал в деятельности русских скульпторов. При содействии А.В. Луначарского, который Эрьзе предложил показать свои работы в Европе, в 1926 году организовал персональную выставку в Париже. Но его произведения на этот раз успеха не имели, так как французские власти отказались продлить визу, а в другие европейские страны «красного скульптора» не пускали.

В 1927 году Эрьзя отправился в Аргентину. Обрел здесь свой любимый материал, с которым неразрывно связано его имя – древесину экзотических квебрахо и альгарробо, не уступавшую по твердости камню, добился по истине ювелирной их обработки, используя наросты, наплывы и корни, соединяя нужные куски клеем собственного изобретения. Лучшие работы: двухметровый «Моисей» (1932), в котором было более 200 клееных кусков «Ужас», «Пламенный» (1934), «Аргентина» (1941).

Эрьзя жил в двухэтажном домике на окраине Буэнос-Айреса, регулярно экспонировал работы на аргентинских выставках. На все лестные предложение продать свои работы скульптор отвечал отказом, поскольку не терял надежды увидеть когда-нибудь свой музей.

Стремление Эрьзи вернуться домой на родину поддержал советский посол в Аргентине, и в 1950 году зафрахтованный советским правительством корабль привез вместе с самим мастером более 300 скульптур, а также много заготовок- пней и чурбанов квебрахо и альгаррабо для будущих произведений.

Последние годы жизни его прошли в Москве. В 1950 году состоялась персональная выставка, имевшая большой успех у зрителей, но официальные круги ее не признали.

Мраморное надгробие на могиле Эрьзи исполнено другом Коненковым. За большие заслуги Эрьзя награжден орденом Трудового Красного Знамени.